ミクロネシア連邦の国旗は1978年11月30日に採択されたもので、青地に4つの五芒星を配したもの。

ミクロネシア連邦の国旗は1978年11月30日に採択されたもので、青地に4つの五芒星を配したもの。

ミクロネシア連邦(FSM)は、太平洋に浮かぶ島々である。ミクロネシア連邦は、ヤップ、チューク、ポンペイ、コスラエの4つの半自治州から成り、合計607の島と首都パリキール(ポンペイ島)から成る。

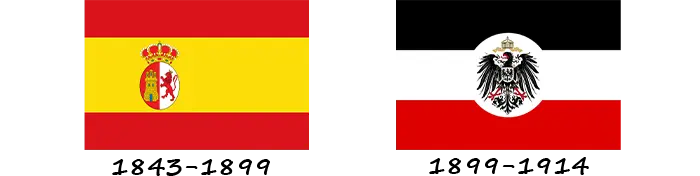

1525年、ポルトガルの船乗りがヤップ島とウリチ島に初めてやってきた。その後、1565年のスペイン遠征の結果、ミクロネシアはスペイン帝国の一部となった。カロリン諸島を含む領土は、スペインの植民地行政の権限に服したが、離島に対する実際の支配は最小限であった。島々は独立した旗を持たず、赤と黄色の三色旗であるスペイン国旗を使用していた。

米西戦争で多くの海外植民地の支配権を失ったスペインは、1899年に現在のミクロネシア連邦の領土を含むカロリン諸島を2500万ペセタでドイツ帝国に売却した。ドイツのミクロネシア統治時代には、黒、白、赤の横縞と、白い円盤の中に黒い鷲が描かれたドイツ帝国の国旗が使われていた。ドイツのミクロネシア統治は、主に天然資源であるコプラ(乾燥ココナッツパルプ)の利用とインフラ整備に重点が置かれた。

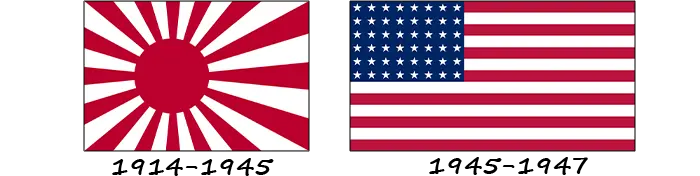

第一次世界大戦中、日本はカロリン諸島を占領し、その後1920年に国際連盟から正式に統治を委任された。この間、日本の海軍旗がミクロネシア地域の公式シンボルとなった。旗は白を基調とし、極に近い位置に赤い太陽があり、そこから16本の光線が放射されている。日本は農業、漁業、そして主な富裕化方法であるコプラの採取の開発に力を注いだ。15年以内に、日本は島での存在感を著しく高めた: 先住民は40,000人、移住した日本人は100,000人を超えた。日本の占領は残酷で、地元の人々はしばしば強制労働を強いられた。天然資源を採取するだけでなく、日本はこの地域を軍事基地の建設にも利用した。特に第二次世界大戦中は、1945年のアメリカによる爆撃と軍事行動の理由のひとつとなった。

1945年の第二次世界大戦終結後、日本はミクロネシアの支配権を失い、領土はアメリカの支配下に入ったため、45年から47年まで公式国旗はアメリカ合衆国の国旗となり、当時の国旗は青いカントン地に48個の星と13本の赤と白のストライプで構成されていた。

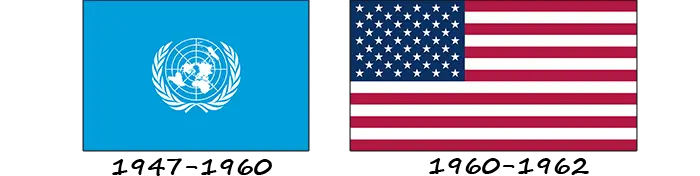

1947年、ミクロネシア連邦はアメリカの統治下に入ったが、国連の後援を受けることになった。この信託統治領の公式旗は、1947年に採択された国連旗で、水色の地に白いシンボルが描かれています。平和を象徴する2本のオリーブの枝が、すべての大陸を描いた地球儀の投影を囲んでいます。

1960年から1962年にかけて、ミクロネシア連邦では50個の星からなる近代的な米国旗が使われるようになった。これは、ミクロネシアが太平洋諸島信託統治領の一部として米国の施政下にあったためである。

1962年、太平洋諸島信託統治領(TTPI)のために独立した旗が作られた。TTPIの旗は、青地に6つの白い星が中央に円形に配置されている。星は信託統治領の6つの行政区域を象徴していた: マーシャル諸島、パラオ、ヤップ、チューク、ポンペイ、マリアナ諸島である。この旗はTTIPが解散するまで使用され、各地域が独自の自治権を獲得し、独自の国のシンボルを作り始めた。

1978年7月、チューク、ヤップ、ポンペイ、コスラエの4つの旧信託統治領の住民は、ミクロネシア連邦(FSM)憲法の下で連邦を結成することを投票で決定しました。1979年5月10日、旧地区は連邦の州となり、最終的にそれぞれの州憲法を採択しました。1982年10月、米国との自由連合協定(COFA)が調印され、1986年11月に発効しました。米国との条約は2004年に更新され、ミクロネシア連邦国民は米国内で居住、就労、旅行することができるようになり、米国はミクロネシア連邦に軍事施設を駐留させることができるようになりました。